2025/10/20(月)

家を建てる前に知っておきたい“国産木材”のこと

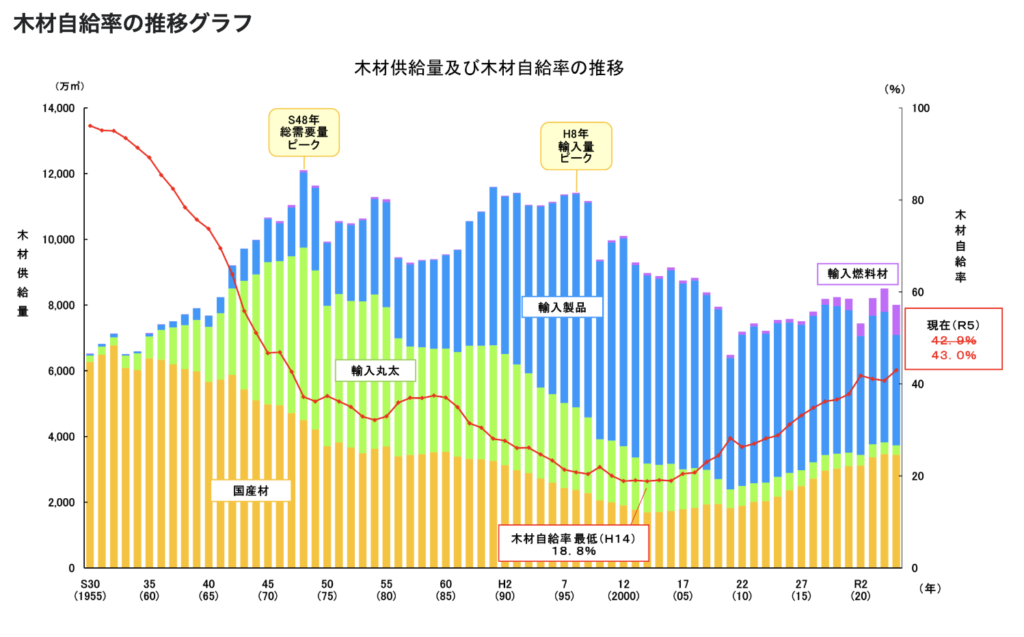

日本は、国土の約67%を森林が占める、木材に恵まれた国です。

けれどもその恵まれた資源を十分に活かしきれていない現状があります。

木材自給率は上昇傾向にあるものの、建築用材においては、まだまだ輸入材に依存していると言われています。

国産材にこだわる理由

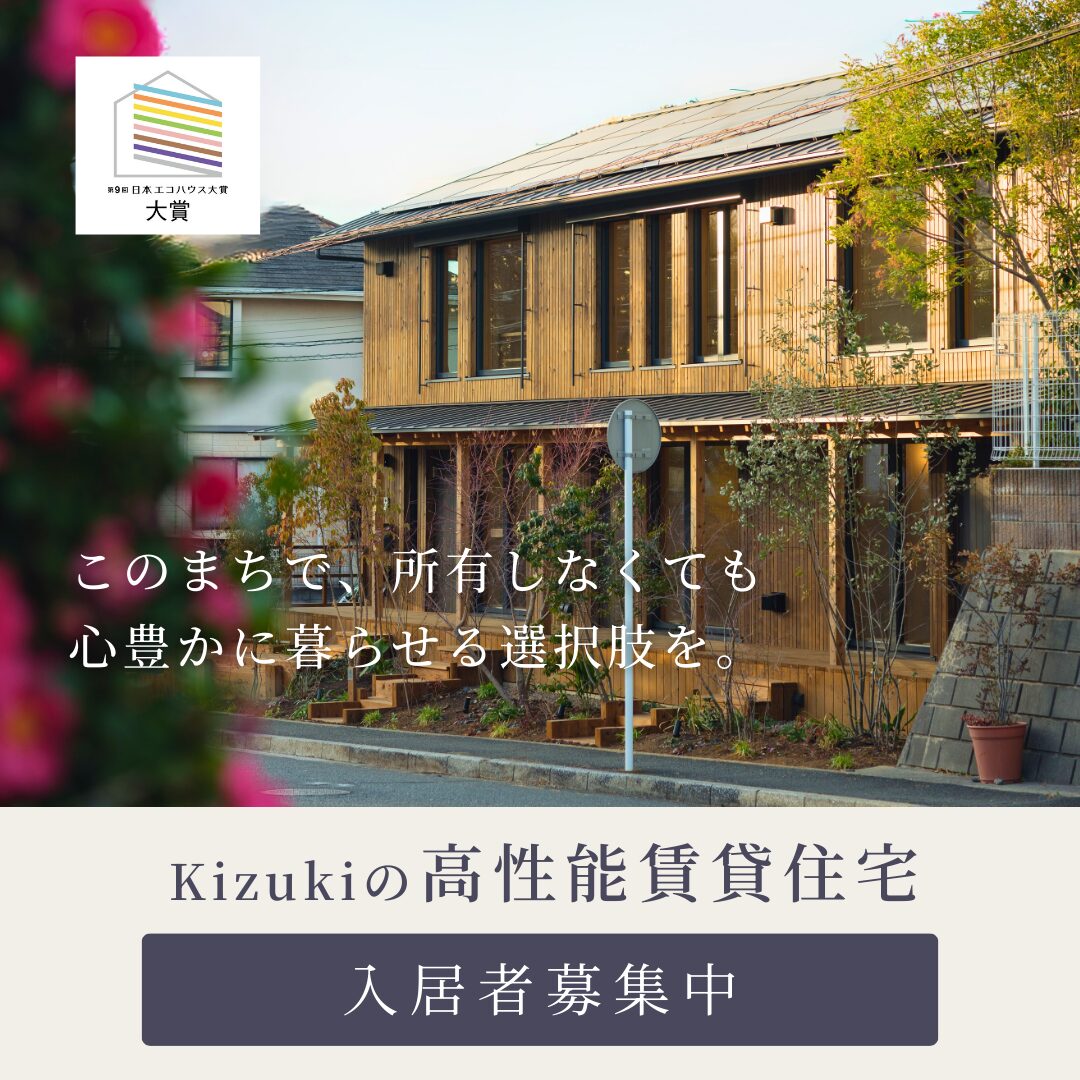

<Kizuki>では、できる限り国産材を積極的に使うことを心がけています。

その理由のひとつが、地域の資源を活かし、地域にお金を循環させるという視点。

木材を地元で調達することで、林業や製材業の活性化にもつながります。

また、輸送距離が短く済むため、環境負荷の少ない家づくりにもつながります。

これからの時代、「何を使って建てるか」は、地域経済や環境への配慮にもつながることなのです。

出典:林野庁「令和5年木材需給表」(2024年9月公表)*日本の木材需給全体推移 https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kikaku/240927.html

数年前、海外からの木材供給が不安定になった“ウッドショック”は、国産材の価値を見直すきっかけにもなりました。

流通や価格が世界情勢に左右される中で、安定供給できる国産材の強みは、これからの家づくりでも注目すべきことだと思っています。

構造ごとに使い分ける“ 適材適所 ”

例えば、弊社は、柱や梁といった骨組部分には、日本の気候に適した国産のスギを使用します。

福島県、茨城県、栃木県境にまたがる八溝(やみぞ)山脈の八溝スギです。

無垢材は天然の木をそのまま使用しており、湿気を吸収して水分を放出する特性があります。

木造建築における大敵とも言われる湿気問題を乗り越えるためには、このような木材選びが重要です。

とはいえ、すべての木を国産材でまかないましょうという話ではありません。

国産材を使う意義を大切にしながらも、適材適所で構造や用途に応じて柔軟に材を選びます。

強度が求められる部分には適切な木材を選定し、コストや環境面も考慮した上で最適な木材を使用しています。

木の家づくりは、地域と未来を育むもの

地域に根ざした工務店として、ただ木を使うだけでなく、「どこから、なぜ、それを使うのか」を大切にしています。

国内の資源を有効に活用する、木の家を建てるという選択は、私たちの暮らしと未来の地域環境、どちらも支える一歩になると思っています。

家づくりの際は、ぜひ『どこの木を使うのか』にも目を向けてみていただけると嬉しいです。